|

|

座 談 会 | ”聖徳太子1400年遠忌記念”~未来に受け継ぐために建築ができること |

|

|

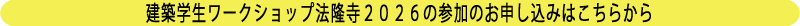

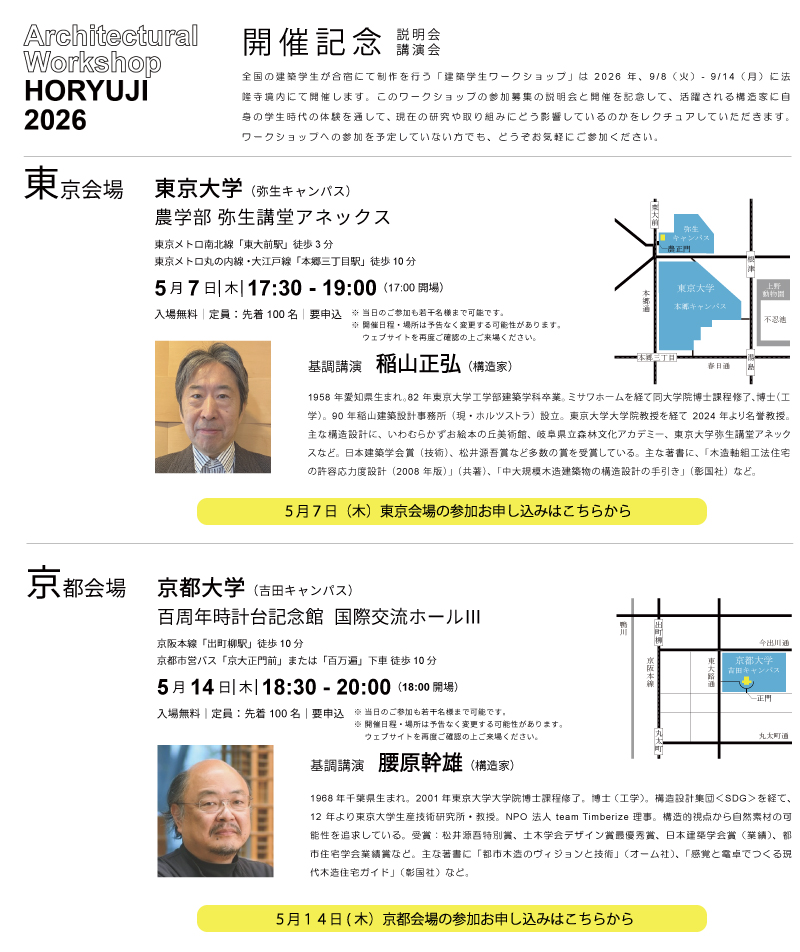

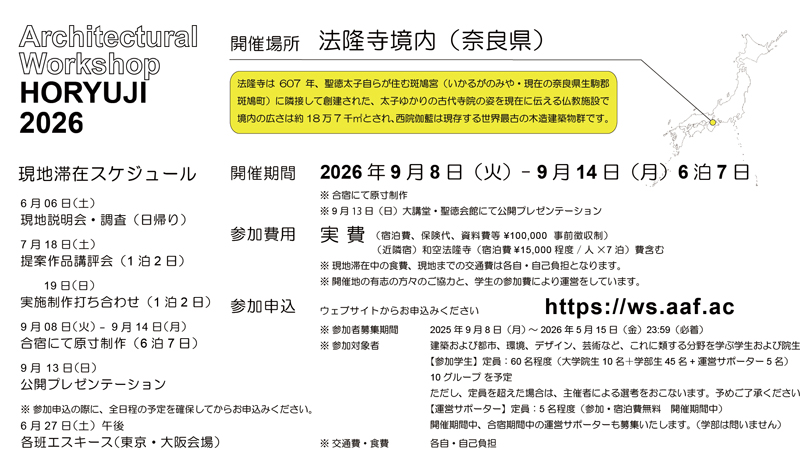

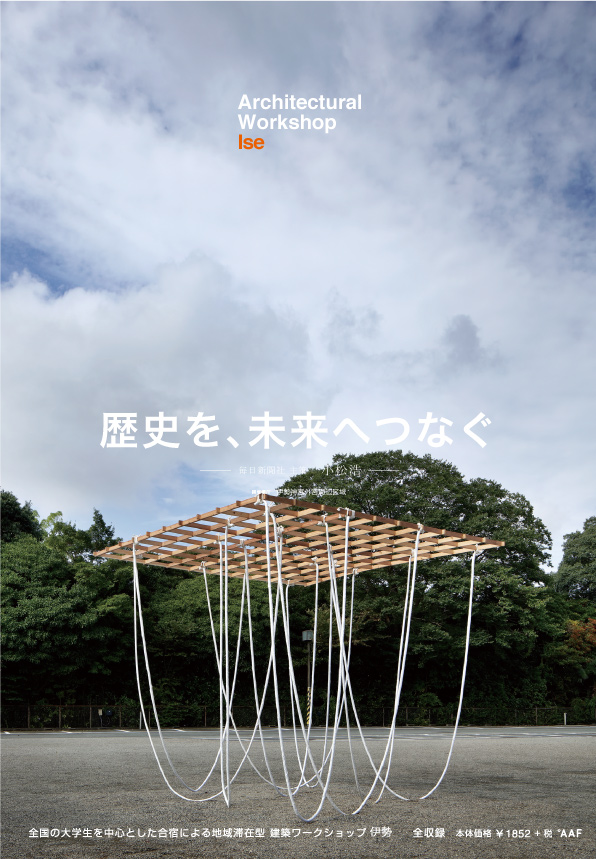

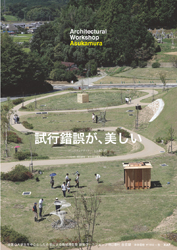

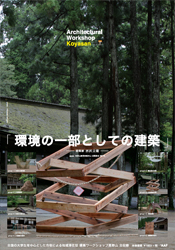

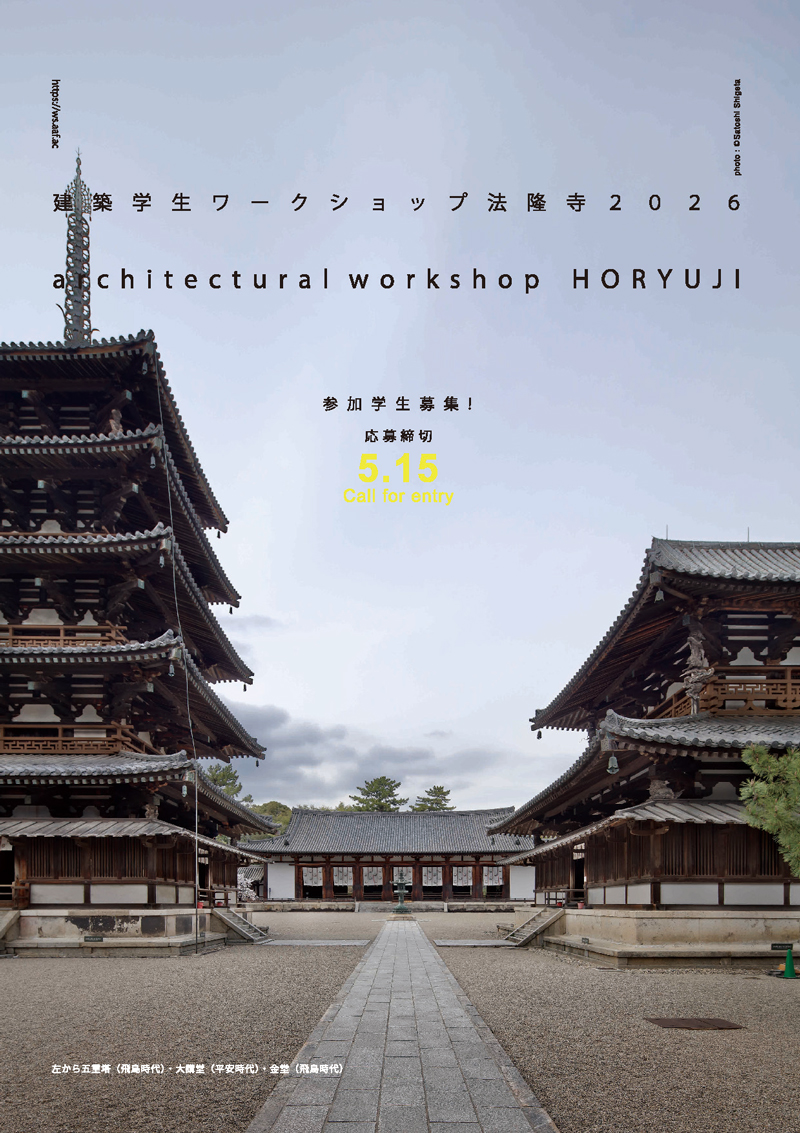

――― 全国の大学生が参加するこの建築学生ワークショップは、毎年、場所を移しながら開催してきました。歴史と場所の特性をはっきりと持つ開催地と、周辺の生活文化を合わせて調査することにより、観光として訪れるだけでは知ることのできない、街や地域との関わりや、建築を保全していく造り方の技にも触れ、制作を含めた実学としての地域滞在を叶えます。神聖な場所の静粛な空間からコンテクストを見出し、現場で建築の解き方を探るきっかけを経験していきます。この法隆寺は607年、聖徳太子自らが住まわれた斑鳩宮に隣接したこの地に創建された、太子ゆかりの古代寺院です。金堂、五重塔を中心とする西院伽藍と、夢殿を中心とする東院伽藍に分けられ、境内の広さは約18万7千㎡。西院伽藍は現存する世界最古の木造建築物群で1993年に「法隆寺地域の仏教建造物」として、ユネスコの「世界遺産」に登録され、新たな歴史を刻み当時と同じ姿を現代に伝えています。近現代における主要都市のまちづくりに欠かせない最も貴重となる「聖地」という清らかな場に身を置き、全国から集まる建築学生らが伝統的な構法に触れ、この場に位置づけた建築の解釈を生み出します。このワークショップでは場所の特性を用いるため、大きく分けて「歴史」「場所性(地形)」「現代の問題」の観点を提案に求めます。法隆寺で受け継がれてきた、空間性へのテーマや実現へのコンセプトのヒントとなる話題を、どうか併せてお聞かせください。 本日は開催地として多大なご尽力をくださいます法隆寺にて、全国の参加学生に向けてお導きをくださる、古谷管長をはじめ、大野執事長にもご参加をいただき、この建築ワークショップを初年度から見守り続けてくださる、東京大学の腰原先生、佐藤先生、そして毎年、私たちと併走したサポートをくださいます旭ビルウォールの櫻井社長、オーガナイザーの役割を担い続けてくださいます、建築家の平沼先生と共に、聖徳太子1400年遠忌の年に合わせた法隆寺開催についてお聞きしたいと思います。皆さま本日はどうぞよろしくお願いいたします。

平沼:まず創建の経緯をお聞かせいただけますか。 古谷:聖徳太子のお父様、用明天皇がご病気になられて、ご自身の病気の回復を祈るため寺の建立と薬師像を作ることを発願されましたが、崩御され実現されませんでした。そこでその意思を継いで、推古天皇と聖徳太子が若草伽藍の法隆寺を建立されました。薬師如来の光背銘の年号によりまして、607年ということになっております。立地条件としては、飛鳥を見渡せたことです。その頃は海運でしたので、大和川を遡ってきて飛鳥へ行きますから、ちょうど亀の瀬峠を通るここが一番良い土地です。地名にも、古い名前があり、王寺町には舟渡という地名が残っていたり、河合町には長倉、穴闇という漢字が使われており、おそらく、川沿いに倉があったのだと思うのですが、要するに荷物を降ろしたり、保存したりという、場所的、権力的に抑えるちょうど良い場所だったのではないかと思っています。 平沼:仏教は百済から伝承されてきた当初、どのように伝わったのでしょうか? 古谷:百済の聖明王が538年に、日本へ経典と仏像を伝えたのが一番最初の仏教伝来とされています。その経典を聖徳太子が読まれて勉強されたということで、法隆寺と聖徳太子が繋がってくるのですが、それまでに物部氏と蘇我氏による、排仏と崇仏の戦いがありました。聖徳太子は蘇我氏と共に崇仏の側で戦われました。蘇我氏が大野の丘に仏塔を建てたのですが、物部氏がそれを潰して、仏像を難波の堀江に捨てたために戦いが激しくなったと言われています。難波の堀江に捨てられた仏様は現在、善光寺の如来として祀られています。 佐藤:この場所が選ばれた時のお話ですが、このあたりは平野になっていますよね。これは元々そうなのか、あるいは切り開かれた土地なのでしょうか? 大野:奈良盆地自体が湿地帯でその水が抜けていきますが、一番深いのが大和川です。周りの川、例えば飛鳥川や佐保川からも大和川へ注がれ大阪湾に繋がっています。それを遡って飛鳥の都へ、その大陸から伝来した新しい文化を運んだということになります。 佐藤:本当に上手く山に囲まれていますね。その頃にはもうすでにかなりの人が暮らしていたのですか? 古谷:いえ、なかなか生活できていたわけではないようです。山の辺の道なども沼地の湿地帯を避けて中腹にできた道だと聞いています。 腰原:山側も法隆寺の繋がりとしてありますよね。山があっての法隆寺なのか、やはり法隆寺は法隆寺として存在しているのでしょうか?今でも山や森との付き合い方として何か残っているものはあるのですか? 古谷:北側に山という高いものがあって、南に開けているという土地がよい。そして横に川が、富雄川が通ってるというのが四神相応の地としてよいという考え方があるようです。基本的に裏山へ木を植樹して修理の際に使えるような材をつくろうと一時期していましたが、場所的に良い木が育ちませんでした。 大野:また中世頃は修験もここでありまして、裏山を道場にしていました。蔵王堂があったことを示す痕跡も残っています。昭和大修理の頃、木を植えられたようですが、当時は今みたいにあまり木は茂っていなかったのではないかと思います。 佐藤:参加学生は、周りにある自然との関係からつくるものの形を決めたり、自然素材などを使うことも多いのです。もともと沼地だったということですが、普段の暮らしの中で、水はけが悪いとかそういうことはないのですか? 古谷:結構水はけが悪いですし、川も本流よりも支流へ溢れてしまうということがあります。堰をつくっていますが、堰で水を留めますと上から流れて来た水が本流へ入らなくて堰で溢れてしまうようなこともあるようです。 腰原:以前、版築塀の研究でご協力していただき、ここで使われていた土の分析をさせていただいたのですが、やはり粘性土が多くて水はけは良くありません。しかし、砂が多いと突き固めてもあまり固まらないのですが、粘土と砂分布の比率がちょうど良く、固めると一番硬く固まるような粒度分布になっていたのです。分析をされて版築塀の修理もされていると思うのですが、土との関係はいかがでしょうか? 古谷:私が小さい頃は、この辺に瓦をつくっておられる方が結構おられたんです。並松にも瓦屋さんがあったし、夢殿の近くにも瓦屋さんがありました。南の大和川に近い神南の方にも瓦屋さんがあって、田んぼを掘れば粘土質の土が結構出てくる。その土で作った瓦を焼いていたようです。今は一般の家庭でも瓦の需要がなくなり、瓦屋さんも段々減ってきています。私が小さい頃は夢殿の近くの瓦屋で粘土ちょうだいと言ったら粘土がたくさん貰えて、それで遊んでいました。 一同:笑 佐藤:ここは建立された当時、木造も含めた建立の技術は中国から学ばれたのですよね?具体的にこの寺院の様式に似ているとか、つくり方が似ているというものは見つかってないのですか? 古谷:中国、朝鮮半島から渡来していますが、朝鮮半島の寺院が結構潰れており、残ってるのは石の塔などで、建物自体は逆に日本の建物の設計図を見て、向こうで復元しようという例もあるようです。 櫻井:しかし湿地にこれだけ大きな建物をこれだけ長い期間使えるように建てるということは、よほど基礎がしっかりしていないと、もたないと思うのですが。 大野:この法隆寺自体は、山の中腹や裾野にあたりますので、湿地ではないのです。よく七不思議で、水害に遭っても法隆寺には水が来ないと言います。南大門より南は下がっていますので。 古谷:海抜 50~53mありまして、大和川が氾濫しても、ここまでは水が来ないということです。 櫻井:ものを運ぶにも便利で、うまく基礎も強いところを利用して、建立されたということなんですね。 大野:地山を削って沢になっている部分等を埋めています。そこに瓦が捨てられていて、発掘すると出てきています。その延長線に、今の弁天池とか鏡池とかがあり、そこをうまく西院伽藍の東西になるようにと避けているように思います。 腰原:法隆寺の場合、法隆寺様式なのか飛鳥様式なのか分からないのですが、その後この法隆寺の延長線上にあるような建物というのも出てきておらず、独特の建物として残っているイメージがあるのですが、派生のような、似た建物ができたという話もあまり聞かないですよね。柱にしても、大陸から来たと言う説が否定され始めて、やはり独自のものではないかと言われています。あの組物にしてもバラバラに組み合わせていくものがある程度一体化された組物になっているので、特異なものなのか、元々そうだったものから派生したのかというのが想像できないのです。 古谷:しかし、卍崩しの高欄と、人字型の割束というのは中国の大同石窟に描かれてあるものが元になって、そういう飾りを金堂とか塔とか中門に付けたという説明をしているんです。 腰原:実はあまり大陸の影響を受けているわけではなくて、大陸の勉強をしてきたこの地の人たちが、自分たちの価値観でつくったのではないかと見ても良いのかなという気もするのですが。 古谷:良いとこ取りというような感じでね、装飾としては本当に良いものだと。 大野:雲形の肘木がありますが、あれは中国にはなかったみたいですね。 腰原:そうなんです。あれは、逆なんですよね。元はバラバラだった組物が一体化されているんですよね。教えとしては、過去を守ることと先進的なものを取り入れようということと、どちらが強いのですか。 大野:奈良時代に修理されると、技術的には奈良時代の技術がそこに表れて、平安には平安の技術、鎌倉になるとまた鎌倉の建物になっていくと。修理されるたびに、その時代の技術でつくられているわけです。ただ昭和大修理の時に、その付加された部分を当初に戻したりしています。宗教行事には時代ごとに付加されていったものがありまして、使いやすくなっていたものまで取り除いて当初へ戻すということになったものですから、法要などに支障が出たりしました。 古谷:例えば昔は金堂と回廊が屋根で繋がっていたので雨が降っても法要ができていたのですが、それを昭和の修理の時に外したため、できなく使いづらくなりました。他にも扉を堂内での法要を行いやすくするため外開きにしていたけれど、修理の時に元に戻して、法要がしにくくなったということもあります。 腰原:建物はできた当時のまま、ずっと使えるわけではない。長く使うためには手を加えて時代の価値観に合わせていかないと、残らないと思うんです。やりすぎはダメなのでしょうが、やはり最初にあったものだけでなく、それを積み上げて修理をしたり加えていったりすることによって役に立つように、現代でも使えるものになるのだと思います。これから新しく建物をつくった時も、つくって終わりではなく、つくった後に使いやすくし続けるということが大事だということを、参加学生に伝えたいと思っています。 佐藤:創建当時の道具類は残っていないのですか?工具とか。 平沼:講堂の再建は990年に一度されていますよね。それ以降、落雷とか太平洋戦争で焼けたことはないんですか? 大野:鎌倉時代に2回ほど落雷で一部が焼けたという記録はありますね。とくに建長4年(1252)の時には火が心柱にまでおよび、少し焦げ目が残ってると聞いています。 佐藤:法隆寺では全ての木材の形は分かっているということですが、その削り具合も再現しているのですか?当時鉋はなかったけれども、昭和大修理では鉋が使われたとか・・・。 古谷:扉の板をつくるのも鉋で綺麗にした後、槍鉋でそれらしく仕上げたという風に聞いております。 腰原:寸法や技術がまだ伝承されていないので、昔の工具を復元して使っても昔と同じようにはできないというところはありますよね。 佐藤:法隆寺は今、分離している神社も元々は1つだったんですよね。 古谷:夢殿から西大門まで、甲子園球場4つほどの敷地があります。西院伽藍と東院伽藍2つの伽藍を含めて法隆寺ということに今はなってますけれども、昔から大きかったわけではありません。 大野:現在西大門から東院伽藍の東の壁までで、直線で約600mあります。平安時代の末に南大門が今の位置へ移されて、その間には塔頭というお坊さんの住まいが点在していました。南大門南側は田んぼなどの農地で、そのさらに南に龍田道という街道があって、そこから法隆寺への道の東と西に松の木が鎌倉時代に植えられました。それが今の参道(松並木)です。 佐藤:法要の時に何か使われるものはありますか。 古谷:毎年3月の22日から24日まで、聖霊会という聖徳太子の御命日法要を行っていますがその際、食べ物をいろんな形で飾り付けて、終わりましたら皆さんにそれをお供物として、お配りします。 大野:これは大山立という高さ約3mのものですが、餅とか団子を使っていわゆる仏教世界をイメージしたものをつくってお祀りします。お供物を一個ずつ、鳳凰とか燕とか、水仙とか梅の花とか、いろいろなものをつくります。それが一つの聖霊院での大きな行事です。我々はやはり聖徳太子がお建てになったお寺をずっと守って、その意思を伝えていくというのが基本ですので、聖徳太子の遺徳を称えるというのがそこにあるわけです。 櫻井:一度建物をばらしてみたところ、外のものだけが痛んでいて、基本的に中のものは再利用したというのを改修の資料で見たのですが、外と内は分けて改修するのですか?千三百年以上過去の自然災害に耐えている建物を改修する時に、朽ちた部分だけを変えているのか、それとも最新の耐震設計で、最近の建築技術を使うような行政の要求があったり、補強が入るのですか? 大野:例えば柱は下の方から朽ちていきますので、その部分を切って、継ぎ足して修理をします。ですから上は元のままで、下だけを新しい木に変えるような修理になりますね。五重塔がもし地震で倒れても、現在どういう材でどういう大きさのものが使われているのか全てわかっていますので、建物は再建することができます。ただし、中の塑像が崩れると、新たなものをつくることになると思います。 古谷:建物自体は、火事で無くなってしまいますが、地震でしたら残りますので、それを使って、もう一度再建するという思いですね。 腰原:法隆寺では軒の下りという問題があって、庇が下がってくるのでつっかえ棒のようなものを使ってきた。今も残しているものもあれば、昭和の大修理で、内部で補強をして撤去したものもあります。不具合もあるにはあるけれど、それを元の形で補修するのか、新しく増やして補強するのか、時代ごとに議論があります。地震対策についてはすべきことがあると思いますが、そういう議論は最近ないのです。僕は各時代ごとに一生懸命最善の努力をすればいいと思います。 平沼:このワークショップでは地元の高校生を、奈良県の教育長と連携してお誘いします。高校生にとっては講評者の方たちよりも、少し上級生である全国の大学生、参加学生の方が身近に思うようです。彼らがこの地で取り組んでいることを見た地元の高校生たちが卒業して他府県の大学に行ったとしても、またこの斑鳩の町、あるいは奈良に戻ってきて造営に携わりたいとか、技術者を目指して進路を考えるきっかけになればいいと考えています。 平沼:僕たちも同じような思いで、次の世代にバトンを繋いでいきたい。学生たちの炎を沸かせてあげたいのです(笑)。 古谷:我々の年代でしたらとにかく「頑張れー!」(笑)と、叱咤激励ぐらいしかできないのですが、我々としても次の世代へ引き継いでいただける、そういうものを逆に皆さんに何か感じ取っていただけることを期待しています。 腰原:我々としては当たり前だから言うほどのことではなく、特別なことではないと思っていることが、若い世代は、どうしてなのか分からないんですよね。ですから別に言葉にしなくても、その当たり前を見た時に不思議に思って、何なんだろうって気付いてくれれば自分で考えるのでしょう。気付けない人は所詮無理なのではないかなと、冷たく言います(笑)。ですから皆さんが普段当たり前になさっていることを見た勘の良い学生が、自分と価値観違うんだ、昔の人たちはこうやってやってたんだなとか、あるいはその人たちが次にやろうとしていることを一緒にやってみようかなと思ってくれれば良いと思っています。今の学生とは研究の仕方や学び方が全然違うので、僕らの頃のやり方を伝えて成功するわけではないのかもしれませんが、違う価値観があることを知ると、もう一工夫できると思っています。 大野:先程のお供物つくりでも、我々はいつもやっていますので面倒だなと思うこともあるのですが、他から来られた方は、それを体験したいとおっしゃることがあります。日常ここにいると気付かないことが結構ありまして、他から来られた方に素晴らしさを教えてもらったりすることが結構あります。やはり今の腰原先生がおっしゃったように、言葉で言うより見てもらうのが一番良いと思います。 佐藤:素朴に話していただくことで、気が付くことがすごく多いと思うので、是非聞かせていただければと思います。 古谷:私がよく話をするのは「観光」という言葉なんです。その場が放っている光を観ていただくこと。受け取る人が何を感じるかによって変わってくるわけですが、物見遊山ではなく、本当の意味で「観光」で来ていただきたいなと思っています。何かを感じて帰っていただきたい、ということを今の人に求めたいと思います。 平沼:良いお言葉をいただきました。ありがとうございます。 (令和4年3月28日 法隆寺 寺務所 大広間にて) 杉田美咲 (AAF│建築学生ワークショップ2026運営責任者) |

アーカイブ / Archive